বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত দীর্ঘ দেড় দশক ধরে বিভিন্ন কেলেঙ্কারি, ঋণ কেলেঙ্কারির দায় এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাবে বারবার সমালোচিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক চাপ, প্রভাবশালী মহলের ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার এবং আইনের বাইরে গিয়ে নির্দেশনা দেওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রায়ই দায়ী করা হয়েছে। এতে শুধু জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হয়নি, বরং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতাও নানাভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর চাপ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছাপূরণের কারণে অনেক সময় বাংলাদেশ ব্যাংককে তার মূল আইন অতিক্রম করে বিশেষ গাইডলাইন জারি করতে হয়েছে। এতে সংস্থাটির কাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্ত্বশাসন মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুর্বল হলে গোটা অর্থনীতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

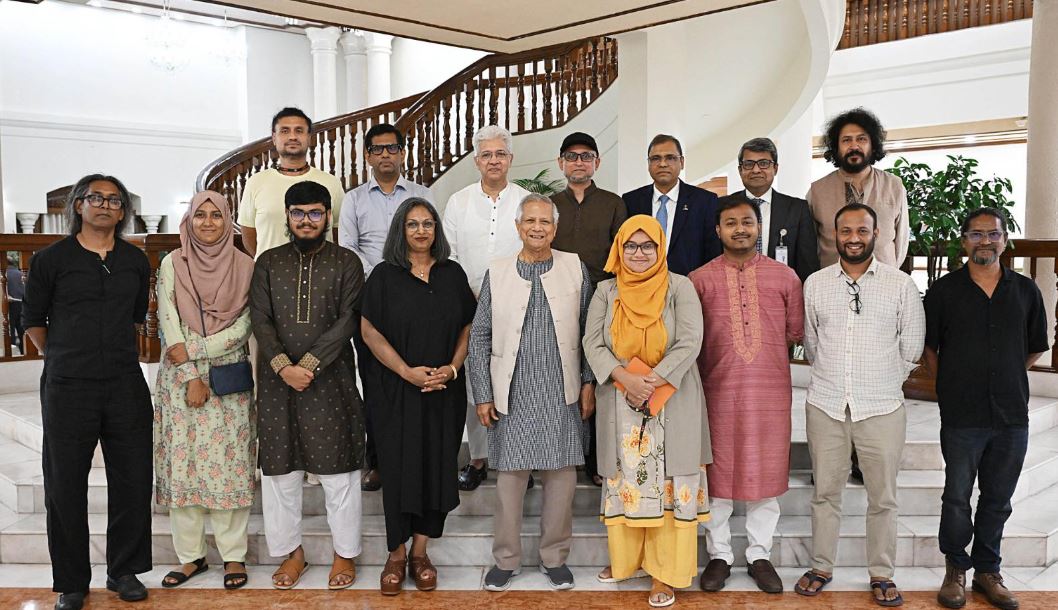

এই বাস্তবতা পাল্টাতে বর্তমান গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেন। টাস্কফোর্সটির নেতৃত্ব দেন সাবেক উপগভর্নর ড. সাবেত সিদ্দিকী। তাদের কাজ ছিল— বিদ্যমান বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর নানা সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং আধুনিকায়ন করা। কয়েক মাসের কাজ শেষে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডিন্যান্স ২০২৫ এর খসড়া তৈরি করে সম্প্রতি তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।

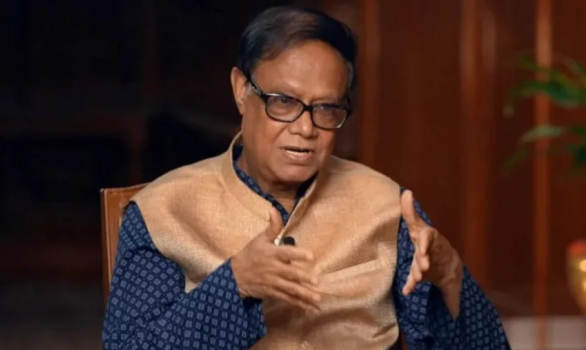

গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, “যদি আর্থিক খাতকে নিরাপদ রাখতে চাই, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ত্বশাসন নিশ্চিত করা ছাড়া বিকল্প নেই। অতীতে নানা চাপের কাছে হার মেনে আমরা ব্যাংকিং খাতকে লুটপাটের কবলে ঠেলে দিয়েছি। এবার সময় এসেছে কাঠামোগত পরিবর্তনের।”

খসড়া অর্ডিন্যান্সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

-

বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডে সরকার মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কমানো হবে, যাতে নির্বাহী ক্ষমতায় অতিরিক্ত রাজনৈতিক প্রভাব না থাকে।

-

এতদিন গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরদের নিয়োগ দিয়ে আসছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান। নতুন আইনে এ ক্ষমতা যাবে সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে।

-

গভর্নরকে যেকোনো নীতিগত বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে সরাসরি জাতীয় সংসদের কাছে।

-

গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরদের চাকরির মেয়াদ ৪ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর করা হবে, যাতে তারা স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পান।

ড. আহসান এইচ মনসুর স্পষ্টভাবে বলেন, “সরকারি ব্যাংকগুলো সরকার চালায়, বেসরকারি ব্যাংকগুলো আবার বাংলাদেশ ব্যাংক চালায়—এই দ্বৈতনীতি বিশ্বের কোথাও নেই। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া।”

গত ১৫ বছরে বড় অঙ্কের ব্যাংক লুটপাট, খেলাপি ঋণের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি এবং ভুয়া কোম্পানিকে ঋণ প্রদানের মতো কেলেঙ্কারির ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংককে বারবার দায়ী করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বারবার বলেছেন, আর্থিক খাতের সংকট মোকাবিলা করতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া মুদ্রানীতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন সংশোধন নয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কোম্পানি আইনেও সংশোধনী আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ের নীতি–নির্ধারকরা মনে করছেন, ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের পাশাপাশি সমগ্র আর্থিক খাতকে টেকসই করতে এসব পরিবর্তন সময়োপযোগী।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী মহল উভয়ই বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে কাগুজে আইন পরিবর্তন যথেষ্ট নয়; বরং সেই আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অনেকেই মনে করছেন, রাষ্ট্রপতির হাতে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতা গেলে রাজনৈতিক প্রভাব কিছুটা কমবে। তবে এ নিয়োগ প্রক্রিয়ায়ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে, নাহলে পরিবর্তনের সুফল পাওয়া যাবে না।

অন্যদিকে সংসদের কাছে সরাসরি জবাবদিহি করার নিয়ম চালু হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে স্বচ্ছ আলোচনা হবে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ইতিবাচক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দেড় দশকের ব্যাংক লুটপাট ও আর্থিক অস্থিরতার দায় কাঁধে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে এখনই নতুন করে দাঁড় করানোর সময় এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডিন্যান্স ২০২৫-এর মাধ্যমে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরের নিয়োগ রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া এবং বোর্ড থেকে অতিরিক্ত সরকারি প্রভাব কমানোর প্রস্তাব নিঃসন্দেহে একটি বড় পদক্ষেপ। তবে এই পরিবর্তন বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আইনের সঠিক প্রয়োগের ওপর।